小児歯科

Pediatric Orthodontics

一人ひとりに合った歯科治療プランを

ご提案いたします。

貴方の悩みやご要望をお気軽にご相談ください。

目的・要望に沿った治療内容・治療計画をご提案いたします。

子供が虫歯になる原因とは

①歯の質や構造

乳歯や生えたての永久歯は歯質がやわらかく、細菌の酸に対する抵抗力もそれほど強くありません。さらに乳歯については永久歯よりも表面のエナメル質が薄いため、大人よりも虫歯の進行が速いという特徴があります。

②歯がうまく磨けない

大人も子どもも、歯がうまく磨けていないと虫歯になりやすいのは同じです。子どもの場合は自分で歯ブラシを持つようになっても大人のようにはうまく磨けないため、磨き残しも多くなります。

③ダラダラ食べ・ダラダラ飲み

子どもの歯が虫歯になる原因でもっとも多いのは、「ダラダラ食べ」や「ダラダラ飲み」です。甘いモノ(砂糖)をたくさん食べると虫歯になりやすいことは広く知られていますが、糖分の摂取については「量」よりも「頻度」のほうが大きな問題となります。「食事や間食の時間が決まっていない」「甘いジュースをひんぱんに飲む」などの食習慣は、子どもの虫歯リスクを大きく高めてしまうため注意が必要です。

虫歯にならない為に

気を付けるポイント

食習慣

子どもの歯を虫歯にしないために、まず注意したいのが食習慣です。食事や間食は頻度が多くなるほど、虫歯にかかりやすくなります。また、子どもの健康のために果汁や野菜ジュースをひんぱんに与えるのも注意が必要です。果汁や野菜ジュースにも砂糖は多く含まれるため、日常的に飲む習慣が身につくと虫歯リスクが高くなります。

丈夫な歯を作る

くわえて、大人よりも抵抗力の弱い子どもの歯は、フッ素(フッ化物)を活用して虫歯に負けない丈夫な歯を作ってあげることも大切です。子どもの歯みがきについては保護者の方が必ず仕上げ磨きを行い、その際にはフッ素配合の歯磨剤やジェル等を活用すると、より効果的に虫歯を予防できるでしょう。

虫歯に関するよくある質問

虫歯はうつりますか?

お母さんのお腹にいる赤ちゃんのお口の中にはまだ虫歯菌が存在しておらず、産後まもなく周囲の大人から虫歯菌がうつるといわれています。しかし子どもの虫歯は虫歯菌がいる・いないよりも、歯みがきの習慣や食生活のほうが大きく関わっています。したがって、まずは正しい生活習慣、食習慣を身につけることに重点をおきましょう。

虫歯になりやすい・なりにくいはありますか?

子どもの歯はもともとの性状や構造から、大人の歯より虫歯になりやすく、進行も速いのが特徴です。未熟な子どもの歯については、フッ素(フッ化物)を活用することで虫歯になりにくい丈夫な歯を育てることができます。フッ素配合のジェルや歯磨き剤を使用したり、歯医者さんで定期的にフッ素を塗布してもらったりしながら、子どもの歯を虫歯から守りましょう。

子供の虫歯予防

歯医者で行うケア

毎食後の歯磨きを習慣づける

ご自宅では毎食後の歯みがきを習慣づけていきます。自分で歯ブラシを持つようになったら、鏡をみて全体を磨く練習をしていきましょう。 ただし、まだ1人では十分に磨けないため、10歳前後までは保護者の方が必ず仕上げ磨きを行うようにしてください。子どもの歯で虫歯になりやすいのは「噛む面の溝(小窩裂溝)」と「歯と歯の間」ですので、この部分はとくにしっかり磨いていきましょう。

デンタルフロスの活用

歯と歯の間については、デンタルフロスを活用すると、さらに予防効果は高くなります。くわえて、仕上げ磨きではフッ素(フッ化物)配合の歯みがき剤やジェルもうまく活用していきましょう。

乳歯の虫歯について

「乳歯は虫歯になっても、いずれ抜けるから問題ない」と思われがちですが、これは大きな誤解です。 まず乳歯の時期に虫歯になるということは、すでにお口の中や日頃の生活習慣などに虫歯になる要素が存在することになります。つまり、仮に乳歯が抜けたとしても、次に生えてくる永久歯も虫歯になる可能性が非常に高いということです。 また、乳歯には食べ物をしっかり噛んで健康な体をつくったり、次に生えてくる永久歯が正しい位置に生えるよう誘導したりする役割があります。虫歯によって乳歯の一部を失うと、このような働きがうまく機能しない恐れもあるため注意が必要です。

虫歯は何歳からなるのか

子どもの虫歯は食べ物のバラエティが増える1~2歳ごろから多くなり、上の前歯の表面や歯と歯の間が虫歯になりやすい傾向があります。 1歳を過ぎたら毎日の歯みがきを習慣づけるのはもちろんのこと、砂糖を含む飲食物の与え方にも注意が必要です。 奥歯が生えてくる2歳以降は噛む面の溝、さらに乳歯が生えそろう3歳以降は奥歯と奥歯の間にも虫歯ができやすくなるので、仕上げ磨きをしっかり行うようにしてください。

乳歯の治療方法

-

C1

初期の虫歯初期の虫歯は削らずに、ブラッシングの徹底やフッ素(フッ化物)の活用などで進行を食い止めることができます。

-

C2

進行した虫歯ある程度進行した虫歯は永久歯と同じように、虫歯になった部分を削って詰め物を入れていきます。

-

C3

神経まで達した虫歯虫歯が深く、神経まで達した場合は神経の一部、または全部を抜く治療が必要になります。その治療が終ったら、詰め物や被せ物を入れていきます。

-

C4

虫歯が大きく、

歯の根っこしか残っていない根っこの治療(根管治療)を行い、抜ける時期になるまで保存します(永久歯が生えるスペースを確保するため)。

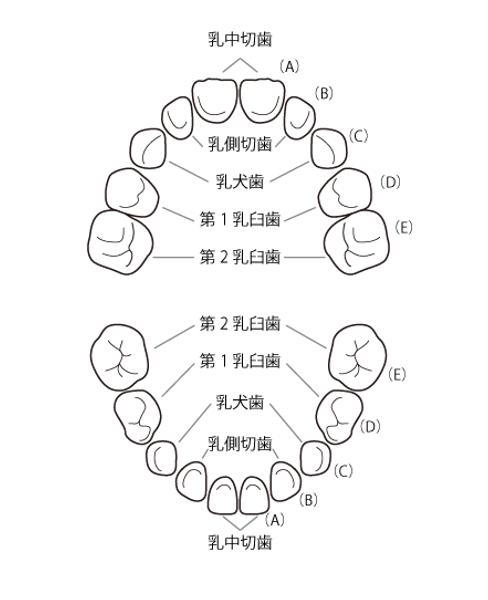

赤ちゃんの歯について

赤ちゃんの歯が生える時期

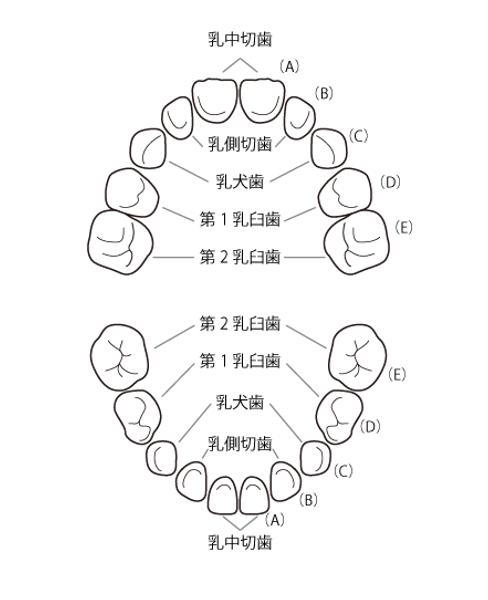

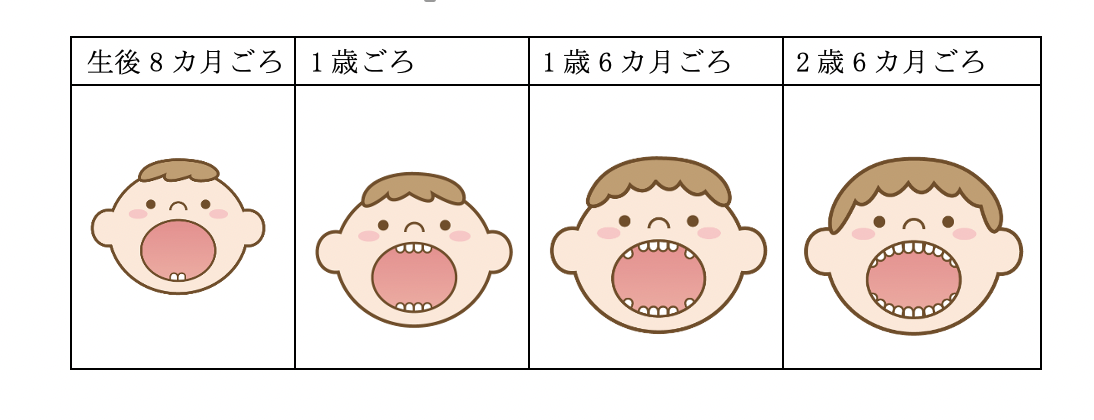

赤ちゃんの歯は上下あわせて20本あり、以下の時期になると生えはじめます。萌出時期には個人差もありますが、時期を過ぎてもなかなか生えてこないと心配な場合は、一度歯科医院に相談しましょう。

| 歯種 | 萌出時期 | |

| 上顎 | 乳切歯(A) | 10カ月ごろ |

| 乳側切歯(B) | 11ヶ月ごろ | |

| 乳犬歯(C) | 1歳6カ月ごろ | |

| 第一乳臼歯(D) | 1歳4か月ごろ | |

| 第二乳臼歯(E) | 2歳5か月ごろ | |

| 下顎 | 乳切歯(A) | 8カ月ごろ |

| 乳側切歯(B) | 1歳0カ月ごろ | |

| 乳犬歯(C) | 1歳7カ月ごろ | |

| 第一乳臼歯(D) | 1歳5カ月ごろ | |

| 第二乳臼歯(E) | 2歳3カ月ごろ |

歯が生えててくる場所や順番

| 順番 | 上顎 | 下顎 |

| 1 | 乳切歯 | |

| 2 | 乳切歯 | |

| 3 | 乳側切歯 | |

| 4 | 乳側切歯 | |

| 5 | 第一乳臼歯 | |

| 6 | 第一乳臼歯 | |

| 7 | 乳犬歯 | |

| 8 | 乳犬歯 | |

| 9 | 第二乳臼歯 | |

| 10 | 第二乳臼歯 |

いつまでに生えそろう?

最後の乳歯(上顎第二乳臼歯)が生えるのは2歳5か月ごろです。3歳前後にはすべての乳歯が生えそろいます。

乳歯が生えてこないケース

赤ちゃんは生後8カ月ごろに最初の乳歯(下の前歯)が生えはじめますが、その時期には個人差があります。1歳を過ぎても1本も歯が生えてこない場合は、一度歯科医院で診てもらいましょう。すべての歯が生えそろうのは3歳前後、合計20本の歯が生えそろいます。ただ、まれにですが生まれつき歯がない(歯の本数が足りない)赤ちゃんもいるので、3歳を過ぎても生えそろわない場合はこちらも歯科医院で一度診てもらいましょう。

赤ちゃんの歯磨きについて

歯磨きを始める時期

赤ちゃんの歯みがきを開始するタイミングは、最初の乳歯が生えた時です(生後8カ月ごろ)。それまでに清潔なガーゼを使ってお口の中をぬぐうなどしながら、口元にものが触れる感覚に慣れさせておくと歯みがきがスムーズにはじめられるでしょう。

オススメの歯ブラシ

保護者の方が磨く場合は、歯や歯ぐきに触れても痛くないようにやわらかめの歯ブラシを選びます。赤ちゃん自身が手にもってくわえる場合は、シリコン製など赤ちゃんが噛んでも歯ぐきが傷つかないものを選びましょう。また、小さいうちは喉の奥のほうに入れてしまわないよう、安全ストッパーのついた歯ブラシがおすすめです。大きくなってある程度自分でゴシゴシ磨く様子が見られたら、やわらかめのブラシのついた歯ブラシに切り替えて、少しずつ自分で磨く練習をはじめていきましょう。

歯磨きを嫌がらせないコツ

赤ちゃんの歯みがきは、きちんと歯を磨くことよりも「歯磨きの習慣を身につけること」が大切です。 嫌がっている赤ちゃんのお口に無理矢理歯ブラシを入れるようなことをすると、歯みがきギライの子どもになってしまいます。したがって、まずは歯磨きの時間が楽しくなる環境づくりを心がけましょう。近年は赤ちゃんが歯みがきを楽しめる動画やアプリなどもありますので、それらを活用してみるのもおすすめです。嫌がる時は無理をせず、きっちり磨くことより「短い時間でも毎日続けること」を意識しましょう。